ギボシ端子の選び方と使い方ガイド(作業マニュアル・解説動画付き)

↓ ギボシ端子 製品ラインナップ ↓ 基本操作ガイド(ギボシ端子の圧着方法) ↓ YouTube(整備士も間違えるギボシ端子の正しい交換方法をプロが教えます)

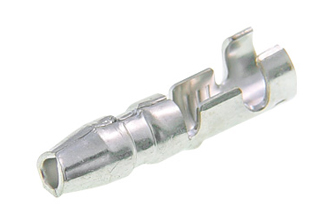

ギボシ端子とは

ギボシ端子とは、自動車用の配線同士を安全かつ確実に接続するための端子の一種です。

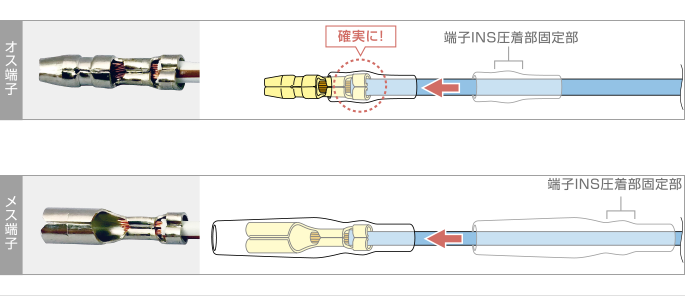

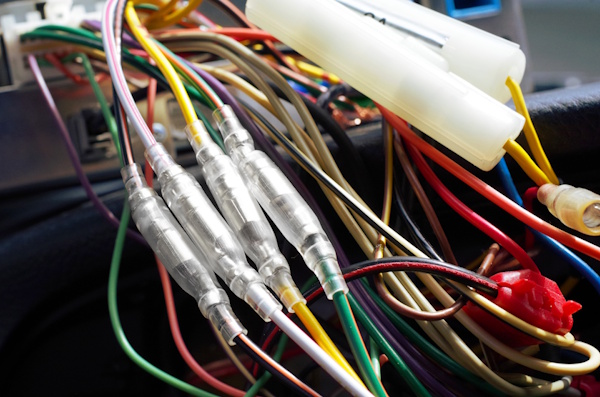

カーナビやカーオーディオ、ETC車載器等のアクセサリーと車両側の電線を繋ぐ際に使用されます。オス端子(凸形)とメス端子(凹形)を差し込んで組み合わせる仕組みになっており、必要に応じて簡単に着脱できるのが特長です。

ハンダ付けのように一度つなぐと外せない方法と違い、部品の交換やメンテナンス時にも脱着しやすく、自動車の電装作業では欠かせない基本部品のひとつです。

【製品使用例】

ギボシ端子 名前の由来について

神社や寺院などの橋や階段の手すりの柱などの先端にあるタマネギの形に似た飾りを「擬宝珠(ぎぼし・ぎぼうしゅ)」といいます。オス端子の先端がその形に似ていることから和名では「ギボシ端子」と呼ばれております。

ギボシ端子の材質(黄銅)について

黄銅の特長

黄銅の特長

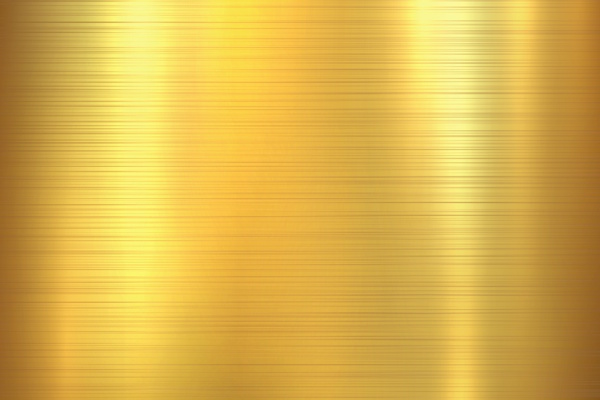

銅に亜鉛を加えて作られる合金で、JIS規格では亜鉛を30%以上含むものを黄銅(おうどう)と規定しています。銅は金属の中でも数少ない有色金属であり、他の金属と合金化することによって、赤み・黄色・白色など多様な色調を示すのが特徴です。

銅に亜鉛を添加して得られる黄銅は黄金色の光沢を持ち、一般に「真鍮(しんちゅう)」または「ブラス(brass)」とも呼ばれます。身近な例としては、五円硬貨、トランペットやサックスなどの管楽器、水道金具のほか、自動車のラジエーター部品や各種端子等にも幅広く利用されています。

黄銅1種(JIS C2600)

なお、ヒーロー電機のギボシ端子「B-1」および「B-2」シリーズには、銅成分が最も多い「黄銅1種」(JIS C2600)を採用しております。

【参考】黄銅(Brass) 各種素材の化学成分について

| 合金番号 | 名称 | 化学成分 | |

|---|---|---|---|

| 銅 | 亜鉛 | ||

| JIS C2600 | 黄銅1種 | 68.5%~71.5% | 残部 |

| JIS C2680 | 黄銅2種 | 64.0%~68.0% | |

| JIS C2801 | 黄銅3種 | 59.0%~62.0% | |

出典:日本産業規格 JIS H3100:2012 銅及び銅合金の板並びに条

【出典】

一般社団法人日本伸銅協会・一般社団法人日本銅センター.『伸銅品』(PDF).

https://www.jcda.or.jp/publication/pamphlet/pdf/shindouhin_kaitei_20211130%20%282%29.pdf (参照 2025-11-11)

【参考文献】

大澤 直『図解入門 よくわかる最新「銅」の基本と仕組み』秀和システム,2010年,pp.11,106–107.(ISBN 978-4798026725)

ギボシ端子の表面メッキ処理について

ギボシ端子の素材は黄銅です。黄銅は大気中での酸化・硫化により表面が変色し、接触抵抗の上昇や導電性の悪化を引き起こす可能性があります。これを抑えるため、メッキ処理によりメッキ皮膜を形成して基材を保護し、長期にわたり導電性の安定化と耐食性の両立を実現します。

ギボシ端子 オス

(品番:B-1)

スズメッキ

スズメッキは導電性を長期にわたり安定して維持が出来るのが特長です。表面に形成されるメッキ皮膜が酸化・硫化を抑制し、安定した導電性と耐食性を確保します。電気機器部品をはじめ、幅広い用途で採用されています。

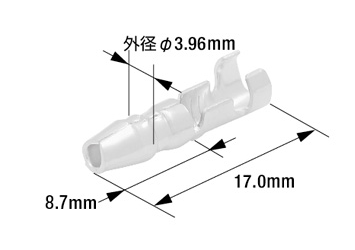

ギボシ端子 オス 24Kメッキ仕様

(品番:B-1-24K)

24Kメッキ(金メッキ)

24Kメッキは、高品位な外観に加え、貴金属特性による低接触抵抗・高い化学的安定性・優れた耐食性を備えます。信頼性が求められる用途に適しており、自動車エアバッグ用端子の部分メッキや、コンピューター等の精密電子機器、半導体製造装置、測定機器などの部品に使用されています。

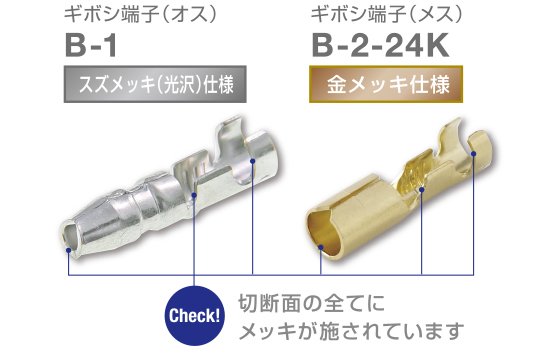

細部に至るまで徹底的にこだわり抜いた表面処理仕上げ

細部に至るまで徹底的にこだわり抜いた表面処理仕上げ

プロユースにも信頼の高いギボシ端子として、メッキ処理にもこだわり、品質を徹底的に追求。製品プレス加工後に、スズメッキ(光沢)または24Kメッキ(金メッキ)処理を行なうことで製品表面はもとより切断面にもメッキ処理が施され、腐食防止による導電性低下の防止に寄与いたします。

製品の導電性低下の要因にもつながる「腐食」および「酸化」を防ぐためにも切断面のメッキ処理は非常に重要なポイントです。

【参考文献】

榎本 利夫,佐藤 敏彦『設計者のための実用めっき教本』日刊工業新聞社,2013年,pp.50,90.(ISBN: 978-4-526-07087-7)

和田 祐輝『電気接点としての錫めっきに関する研究』三重大学大学院 工学研究科,修士論文,2017.三重大学学術機関リポジトリ,

https://mie-u.repo.nii.ac.jp/record/12203/files/2017ME099.pdf(参照 2025-12-17)

TANAKAホールディングス株式会社. “貴金属のやわらかい話 特集記事 「金は純度が高いほどやわらかい」ってホント?”

https://www.tanaka.co.jp/fun_facts/gold_purity/(参照 2025-12-17)

インスレーションバレルの「プリフォーム」加工について

ヒーロー電機のオリジナルギボシ端子「B-1」および「B-2」シリーズには、インスレーションバレルに”プリフォーム”いう加工が施されています。

インスレーションバレルを圧着する際に最も重要なことは、電線被覆を均一に押さえることです。ヒーロー電機のギボシ端子「B-1」および「B-2」は、インスレーションバレルに施された”プリフォーム”の効果により、加圧していった時に良好なカシメ形状を生み出します。

プリフォームが施されていない製品は、圧着した際カシメ不良を起こしやすいため、圧着前にバレルを少し狭めたり、バレル先端を少し曲げたり等、端子に細工を必要とする場合があり、作業工程が増えてしまいます。

RoHS2指令について

RoHS(ローズ)指令とは、EU(ヨーロッパ連合)が定めた「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限する規制」です。鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr⁶⁺)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)、フタル酸エステル類など、環境や人体に悪影響を与える物質の使用を厳しく制限されております。

2006年に施行されて以来、EU域内で広く適用され、その後さらに規制対象を拡大したものが「RoHS2指令」です。ヒーロー電機のギボシ端子「B-1」および「B-2」シリーズはRoHS2指令に適合しており、自動車補修の現場でも安心してお使いいただけます。また、環境に配慮した製品を通じて、持続可能な未来の実現にも貢献してまいります。

RoHS2(Restriction of Hazardous Substances Directive)指令は、電気・電子機器およびそれらの部品における特定の有害物質の使用を制限するための欧州連合(EU)の指令です。RoHS2指令は、環境および人体への有害な影響を軽減することを目的としています。

RoHS2指令の対象物質は以下の10種類です。

- 鉛(Lead)

- 水銀(Mercury)

- カドミウム(Cadmium)

- 六価クロム(Hexavalent Chromium)

- ポリ臭化ビフェニル(Polybrominated Biphenyls、PBBs)

- ポリ臭化ジフェニルエーテル(Polybrominated Diphenyl Ethers、PBDEs)

- フタル酸ジイソブチル Diisobutyl phthalate、DIBP)

- フタル酸ジ-n-ブチル (Dibutyl phthalate、DBP)

- フタル酸ブチルベンジル (Butyl benzyl phthalate、BBP)

- フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (Bis(2-ethylhexyl) phthalate、DEHP)

これらの物質は環境への悪影響があると認識されており、特に廃棄物処理時に有害物質が漏れ出すことで土壌や水源に浸透し、生態系や人の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

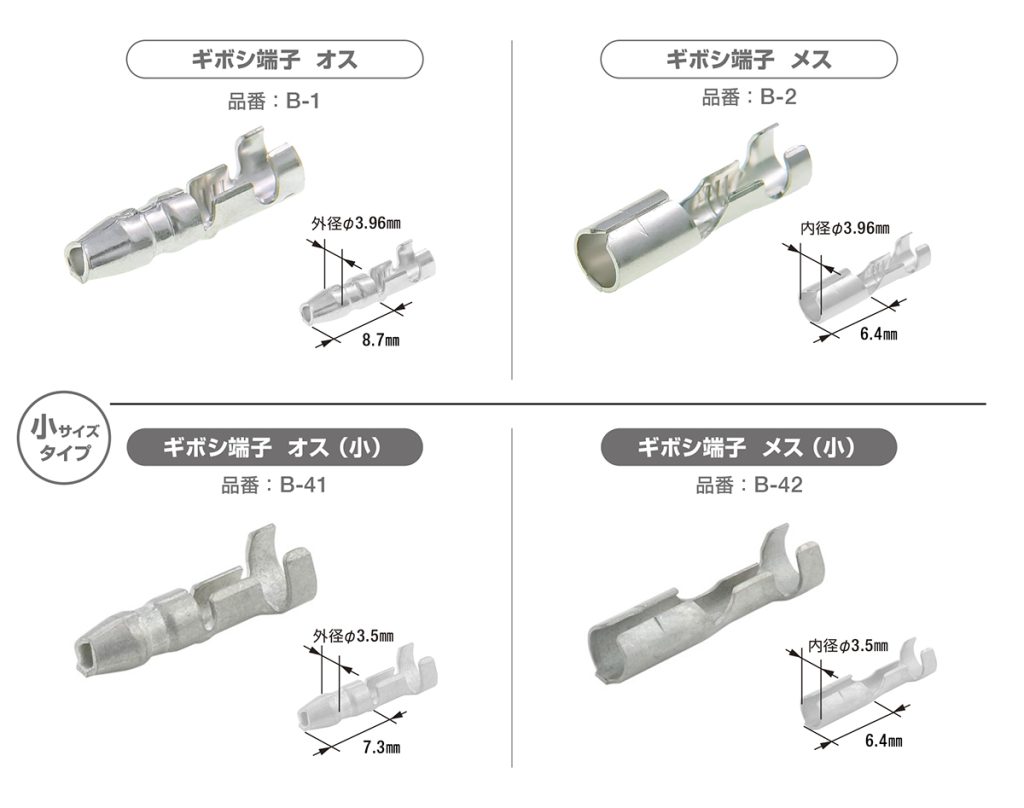

ギボシ端子の種類について

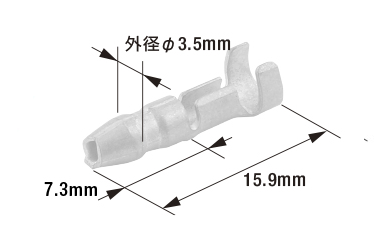

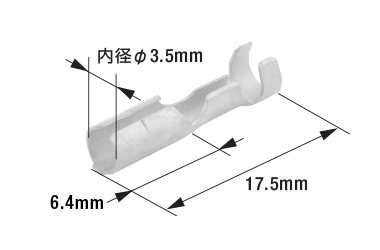

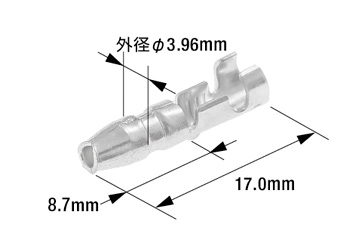

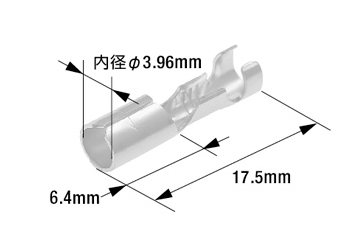

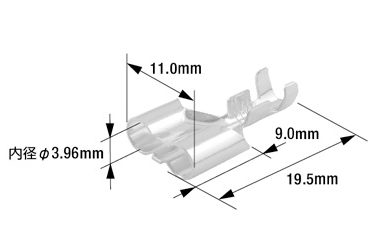

ギボシ端子は日本産業規格「自動車用電線端子(JIS D 5403)」に基づき、先端の外径・内径、ならびに先端寸法が定められております。

ギボシ端子 製品ラインナップ

ギボシ端子 製品ラインナップ

(JIS D 5403 記号 CA 呼び104 および 記号 CW)

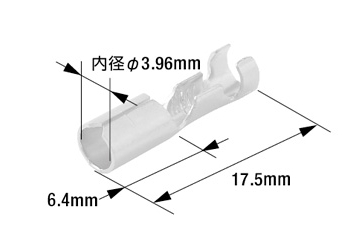

| 写真 | 製品寸法図 | 品番 | 規格 ・ 仕様 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 適用電線 | 材質 | 表面処理 | |||

|

|

B-1 | 0.50㎟~2.00㎟ | 黄銅 | スズメッキ(光沢) |

|

|

B-2 | 0.50㎟~2.00㎟ | 黄銅 | スズメッキ(光沢) |

|

|

B-1-24K | 0.50㎟~2.00㎟ | 黄銅 | 24Kメッキ(金メッキ) |

|

|

B-2-24K | 0.50㎟~2.00㎟ | 黄銅 | 24Kメッキ(金メッキ) |

|

|

B-16 | 0.50㎟~2.00㎟ | 黄銅 | スズメッキ(光沢) |

ギボシ端子(小) 製品ラインナップ

(JIS D 5403 記号 CA 呼び103)

基本操作ガイド(ギボシ端子の圧着方法)

手順1:製品の準備

ここでは圧着工具(品番:FRH-07)を使用し、ギボシ端子オス(品番:B-1)を圧着します。

圧着工具 FRH-07(絶版)

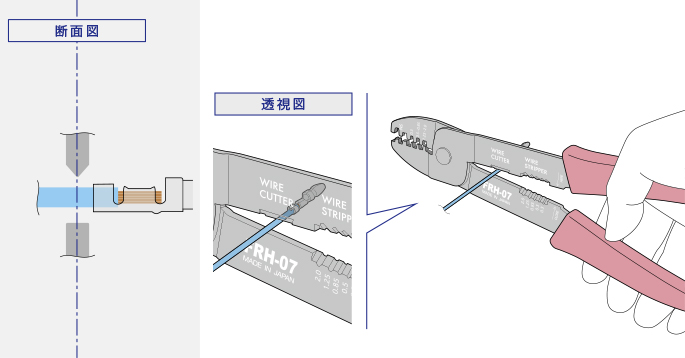

手順2:古い端子が付いているときの切断

圧着工具には電線を切るカッターが付いていますので、ニッパーなどの工具に持ち替える事なく作業ができます。

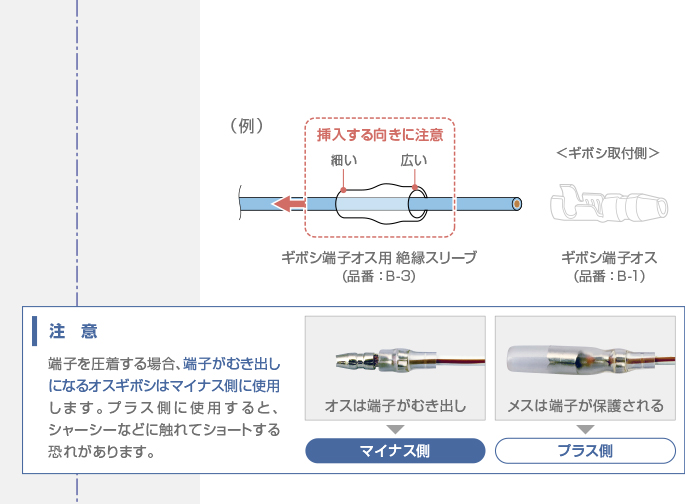

手順3:電線に絶縁スリーブを通す

先に端子を付けてしまうとスリーブが通らなくなりますので、最初に絶縁スリーブを通します。(本マニュアルはオス端子から施工しますが、メス端子を先に施工しても問題ありません。)

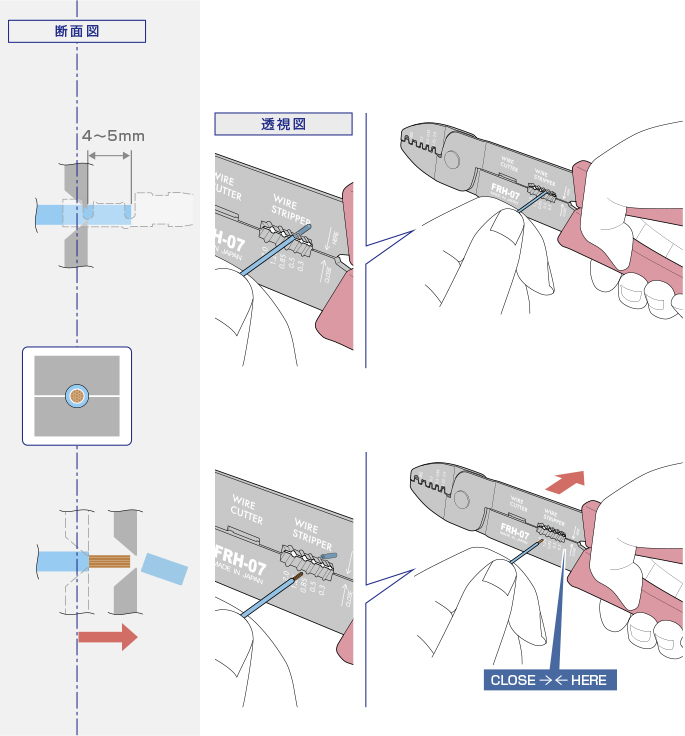

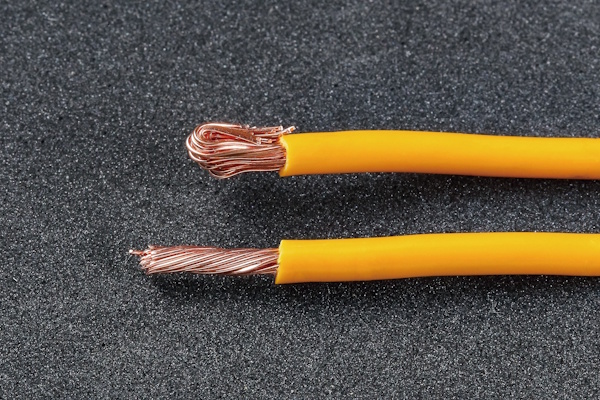

手順4:電線の被膜を剥く

芯線の太さに合わせて歯を選びます。被覆を剥く長さは、端子の圧着部の長さより1mmほど長め(4~5mm)にします。

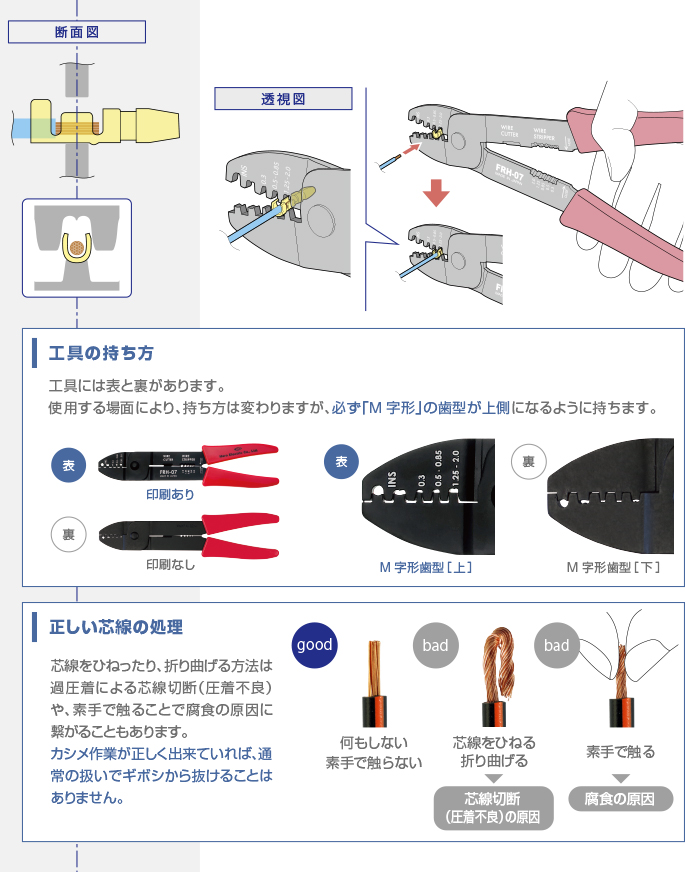

手順5:電線の芯線を圧着(1)

ギボシ端子(品番:B-1)の芯線圧着部中央を軽く挟んで固定し、電線を芯線圧着部に挿入します。

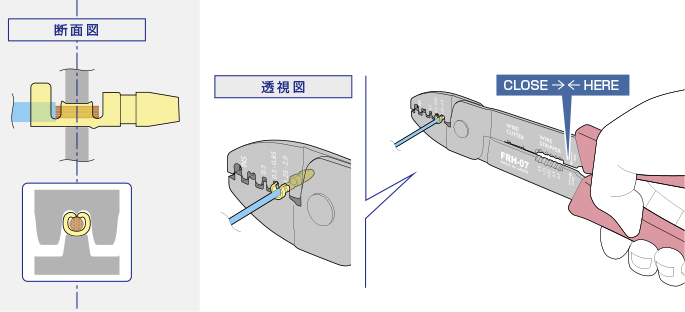

手順6:電線の芯線を圧着(2)

手元の「CLOSE→←HERE」が閉じるまで強く握って芯線を圧着します。

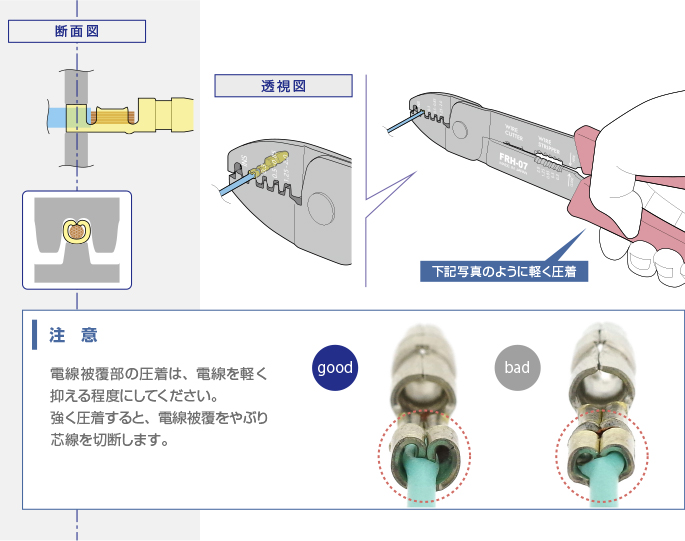

手順7:電線の被膜を圧着

INS(インスレーション〔絶縁被覆〕)圧着用歯型に挟み変えて圧着します。

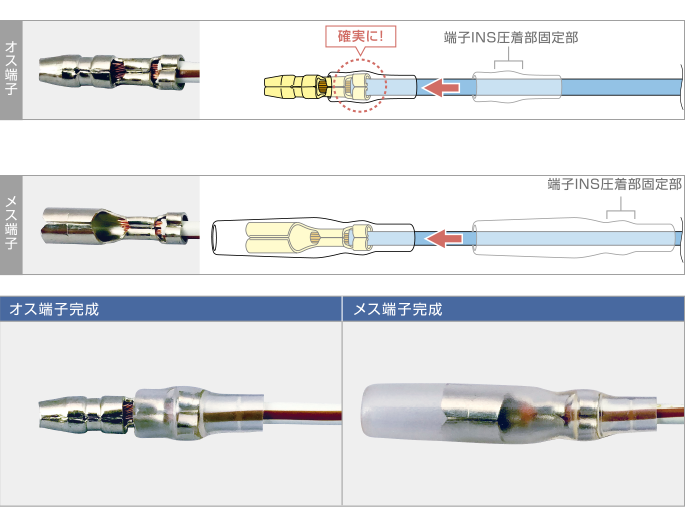

手順8:仕上がりを確認して、絶縁スリーブをセットします

絶縁スリーブを端子側に挿入します。この時、下図のように絶縁スリーブの所定の位置に端子INS圧着部が確実にはまるよう注意します。

知っておきたい豆知識

ワイヤーバレルを圧着(かしめ)する際に、芯線を折り曲げた状態で作業を行いますと、過圧着による芯線の断線を招く恐れがあります。また、圧着(かしめ)の際に芯線を素手で強く触れすぎますと、油分や汗による「酸化」や「腐食」を引き起こす可能性が懸念されます。

なお、芯線がばらけてしまった場合は、必要以上に触れず軽く整える程度にとどめるのが無難です。芯線を折り曲げたり、強くねじったりする行為はお控えください。

ギボシ端子の圧着(かしめ)をより強固にしようとしてハンダ付け処理を行いますと、圧着した芯線部分の柔軟性が失われるほか、ハンダが芯線の隙間に流れ込んで芯線同士が固着し、自動車から発生する振動などによって断線のリスクが高まるとされています。

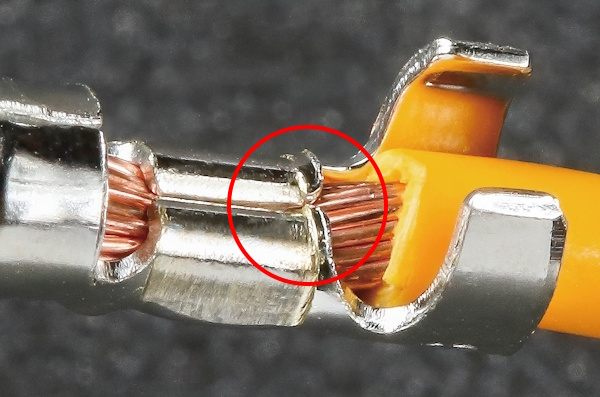

端子を圧着(かしめ)した際に、ワイヤーバレル端部に形成される釣鐘状(ベル形状)の広がりを指し、この仕上がりを「ベルマウス」と呼びます。ベルマウスは、引張強度を安定させるとともに、自動車の走行時などで発生する振動により配線が揺れた場合に、芯線がワイヤーバレル端部と擦れて断線するのを防ぐ役割があるとされています。

なお、ベルマウスが過度に大きい場合、圧着強度の低下や電気的接続の不安定化につながる恐れがありますので、ご注意を願います。

作業マニュアル(ギボシ端子の圧着方法)

YouTube(整備士も間違えるギボシ端子の正しい交換方法をプロが教えます)

YouTubeチャンネル「メカニックTV」様による、ギボシ端子の圧着方法(かしめ作業)をわかりやすく解説した動画です。初めて作業される方にも理解しやすい内容となっておりますので、上記のギボシ端子「Q&A」とあわせてぜひご覧ください。

(YouTubeチャンネル「メカニックTV」様 掲載許諾済)

よくあるお問い合わせ

ギボシ端子には種類がありますか?

先端部形状の大きさ(ギボシ端子(オス)・ギボシ端子(メス)のサイズ差など)と、表面のメッキの種類に違いがあります。

先端部形状の大きさ

ギボシ端子は日本工業規格 [現・日本産業規格] (JIS)「自動車用電線端子(JIS D 5403)」に基づき、先端の形状、ならびに寸法が定められております。ヒーロー電機ではJIS規格に準拠した2サイズのギボシ端子をご用意しております。

【標準タイプ】品番:B-1/B-2シリーズ

主に自動車などで多く使用されているサイズのギボシ端子です。

【小サイズタイプ】品番:B-41/B-42シリーズ

主に二輪車などで多く使用されており、標準タイプに比べ先端部が一回り小さいサイズのギボシ端子です。

※両シリーズは互換性がなく、B-1とB-42、B-41とB-2といった組み合わせではご使用することはできません。必ず適合する端子を事前にご確認のうえ、ご使用ください。

メッキの種類

ヒーロー電機では「スズメッキ」と「金メッキ(24Kメッキ)」の2種類をご用意しております。

【スズメッキ】品番:B-1/B-2、B-41/B-42

自動車のワイヤーハーネスに使用されている一部の端子をはじめ、エアコンや冷蔵庫などの家電製品の内部配線および産業機器の制御盤に使用されている一部の端子など、幅広い分野で採用されております。酸化・腐食による導電性低下を防止することを目的とし、導電性に優れ、かつ比較的安価であることから、一般的に多く用いられているメッキです。

【金メッキ】品番:B-1-24K/B-2-24K ※金メッキは標準サイズのみ

金は美しい外観のみならず酸化や腐食に強く、長期間にわたり安定した導電性を保ちます。なお、金メッキは、自動車のエアバッグなどの重要保安部品の端子やコンピューターなどの精密電子機器、半導体製造装置や測定機器部品にも使用され、信頼性が求められる分野でも採用されております。また、オーディオ機器の分野においても、接触抵抗の低さと耐久性から用いられています。ヒーロー電機では金メッキのなかでも金の純度が高い24Kメッキを採用しております。

ギボシ端子のサイズやメッキの種類はどのように選べばいいですか?

特に決まりはありませんが、接続機器や設置スペースに合わせて選びます。ヒーロー電機では2種類のメッキと2サイズのギボシ端子を用意しています。なお、必ず「適合電線サイズ」と「適合品番」を事前にご確認のうえ、ご使用ください。

ギボシ端子と他の接続方法(半田付けやカプラー接続)との違いについて教えてください。

ヒーロー電機のギボシ端子(品番:B-1・B-2)は、自動車補修部品<専用>として設計開発を行っており、電線を一本ずつ容易に挿抜(脱着)できることが最大の特徴です。また、仕上りが比較的スリムなため、狭い場所でも使用することができます。

半田付けは強固で仕上りもスリムですが、取り外すことは容易にはできません。また、自動車の走行時の振動に対しては、信頼性に欠けます。(振動により半田部に亀裂や破断が発生し、接触不良や断線のリスクがあります。

コネクタ(カプラー)接続は脱着が比較的簡単で、かつ配線が多い際には系統ごとにまとめたり、再接続時に配線を間違えることを防止することができます。ただし、配線(極数)が増えるとコネクタ(カプラー)が大きくなり、設置場所のスペースを必要とする場合があります。用途に応じて使い分けることを推奨いたします。

※ギボシ端子は入手性の良さも魅力です。量販店やインターネット通販などでも販売されていますが、ヒーロー電機製のギボシ端子にはこだわりが随所に詰まっています。詳しくは特設ページをご覧ください。

【特設ページ】自動車補修用ギボシ端子 for Professional | ヒーロー電機株式会社|1968年創立・自動車補修用電装部品専門メーカー

https://hem.co.jp/special-b1-b2

ギボシ端子を電線により強く固定させるため、半田付けをしたらダメなのですか?

半田付けは一見すると強固に固定できる方法ですが、自動車は走行時に常に振動が発生します。半田で固められた電線はしなやかさを失い、振動によって金属疲労が蓄積し、最悪の場合は半田部分が折れ断線する恐れがあります。ギボシ端子やコネクタ(カプラー)などの専用端子と圧着工具を用いた接続が基本とされております。

ギボシ端子を使用する際に、絶縁処理は必ず必要ですか?

安全のため、絶縁処理は必ず実施してください。絶縁処理をしていない場合、ギボシ端子が金属部分等に触れてショートの原因になります。

ヒーロー電機では絶縁処理を目的に絶縁スリーブを使用することを推奨しております。なお、絶縁スリーブを使用する際には、必ずギボシ端子と電線に適合した絶縁スリーブ使用してください。

※絶縁テープによる絶縁処理も可能ですが、後の点検時や脱着時にテープをはがしたり巻き直す必要があります。絶縁スリーブであればその手間を省くことができます。